学会副理事长团队电磁流量计研究成果发表于国际杂志《Flow Measurement and Instrumentation》

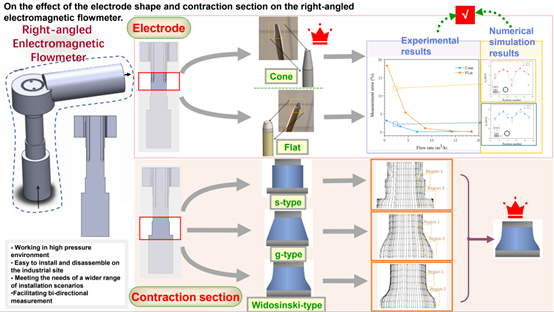

近日,学会副理事长包福兵教授团队完成的“On the effect of the electrode shape and contraction section on the right-angled electromagnetic flowmeter”在流量计量领域国际期刊《Flow Measurement and Instrumentation》上发表(影响因子2.420),通讯单位为中国计量大学。

图文摘要 ✦

成果简介 ✦

电磁流量计在流量测量领域中具有宽量程、高响应、适用于多相流检测等优势而被广泛应用。为了满足小口径低流量应用和更广泛安装场景的需要,本研究提出了一种新型插入式直角弯管型电磁流量计,采用计算流体动力学(CFD)方法对电磁流量计的电极形状和收缩截面形状进行了优化设计。通过平头电极与尖头电极的对比实验,获得了更优的模型。提出了三种新的收缩段模型:急剧收缩型、逐渐收缩型和维辛斯基曲线型收缩段。仿真结果显示,维辛斯基曲线收缩段更容易稳定流量计内部的流场,实验数据与大涡模拟结果吻合。尖头电极的测量性能相较于平头电极更优,研究结果为直角弯管电磁流量计开发和优化提供了新的思路。

图文导读 ✦

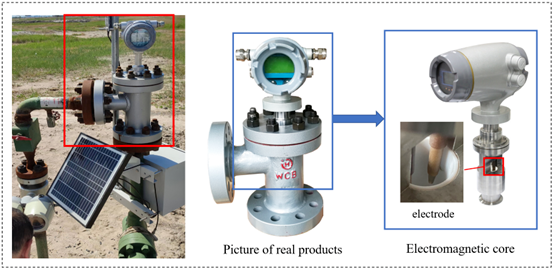

该研究创新性地提出了一种针对油田高压注水工艺专门研制的90°进出口插入式电磁流量计。在角落等特定安装条件下,可节省水平轴空间,便于拆卸和维护,如图1所示。插入式电磁流量计由电磁磁芯和壳体三通结构组成,安装非常简单。电磁流量计外壳两端的法兰可与被测管道相连,测量流体的体积流量。电磁磁芯可单独拆卸。

图1 插入式直角电磁流量计的实物图

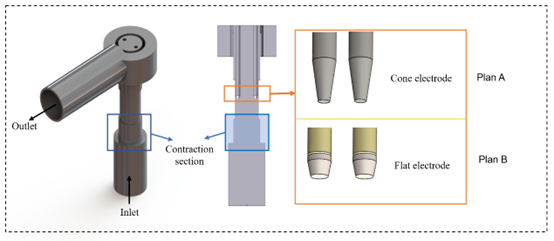

所设计的新型插入式电磁流量计进口和出口管道呈90°夹角,流道内无截流器和节流件,无压力损失。其几何模型如图2左侧所示。在新型电磁流量计的传感器上增加两个等尺寸的轴对称电极,收缩段位于电极的上游。根据实际安装地点等条件,我们选择了两种相对稳定的电极作为研究方案:平头电极和尖头电极。电极模型如图2右侧所示。

图2 插入式直角电磁流量计及电极几何模型

电极形状对插入式直角电磁流量计的影响

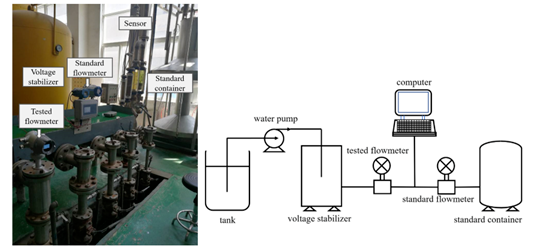

如图3所示,实验利用水泵将水从水箱中抽出通过稳压装置中,得到实验测量所需要的压力环境,水流通过所设计的待测流量计测量后通入到标准流量计测得标准流量,随后通入到标准容器中,用来验证标准流量计所测流量的准确性。实验与仿真结果具有良好的一致性。通过优化电极形状可以提高电磁流量计的测量精度,在测量大流量时,平头电极电磁流量计与尖头电极电磁流量计的测量误差差异不是很明显;但在测量小流量时,尖头电极的最大误差不超过5%,尖头电极测量误差远小于平头电极。

图3 电磁流量计电极优化实验验证的实物图和流程图

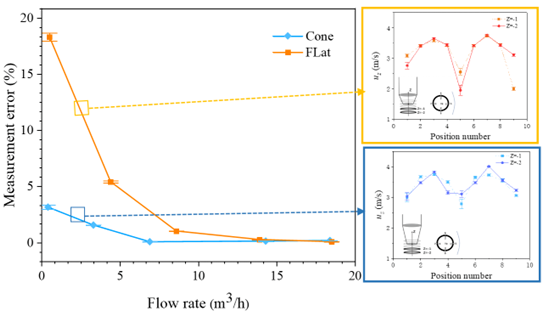

图4 尖头电极与平头电极实流测试中的相对误差

(图中黄色框为平头电极在此流量点下的仿真结果;蓝色框为尖头电极在此流量点下的仿真结果)

收缩段模型对插入式直角电磁流量计的影响

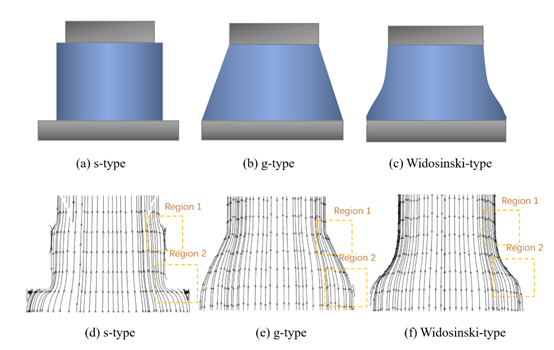

为了适应多个口径的安装,同时保证电极处于更稳定的流场中,从减小管道对流体流动影响的角度出发,研究了急剧收缩型、逐渐收缩型和维辛斯基曲线型三种收缩段,发现维辛斯基收缩段的流线比其他两种收缩段的流线更加平滑,选择维辛斯基曲线型收缩段做为较好的模型。

图5 不同收缩断段的模型及仿真结果

团队介绍 ✦

团队概况

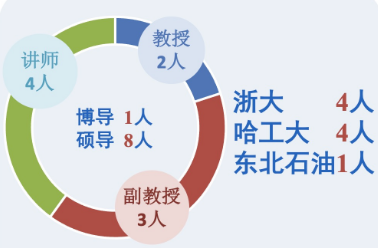

中国计量大学微纳多相机理与测量团队(M4团队)有77名成员,其中教授2人,副教授3人,讲师4人,博士研究生1人,硕士研究生67人。包福兵教授为团队负责人,是浙江省万人计划科技创新领军人才、浙江省中青年学科带头人,现任浙江省流量计量技术研究重点实验室主任、中国仪器仪表学会实验室仪器分会副秘书长、中国空气动力学学会理事、中国力学学会微纳尺度流动专业委员会委员等。中国计量大学M4团队是一支致力于研究多相流检测、流场数字化技术和微流控器件及检测技术的队伍,针对流体机械工业发展中的关键性和基础性的技术问题进行研究于开发。立足于浙江,面向全国,力争为推动我国流体机械行业技术进步和经济发展做出贡献。

团队方向

M4团队是一支致力于研究多相流检测、流场数字化技术和微流控器件及检测技术的队伍,针对流体机械工业发展中的关键性和基础性的技术问题进行研究于开发。立足于浙江,面向全国,力争为推动我国流体机械行业技术进步和经济发展做出贡献。

- 流体动力学机理前沿研究

- 流体测试计量技术与仪器

- 流体机械新产品研发

团队成果

- 发表学术论文76篇

研究结果在《PNAS》、《Small》、《Lab on a Chip》、《Chemical Engineering J.》、《Int. J. Multiphase Flow》、《Biomicrofluidics》等国内外期刊上发表SCI论文71篇,其中中科院一区24篇。

- 发明专利

授权发明专利23件。